HONDAと日産の経営統合は実現するのか? 最新動向と業界の反応

HONDAと日産の経営統合は実現するのか? 背景と現状

自動車業界の現状と競争環境

近年、自動車業界は大きな変革の時期を迎えている。特に、電動化・自動運転技術の進展や環境規制の強化が、自動車メーカーに対して大きな影響を及ぼしている。こうした市場環境の変化により、各メーカーは独自の競争力を高めるために、技術開発やパートナーシップの強化を進めている。

HONDAと日産の経営状況の比較

HONDAの経営戦略と現状

HONDAは、二輪車・四輪車・航空機・ロボティクスなど幅広い事業を展開しており、特に電動化の分野で積極的な投資を行っている。EVや燃料電池車(FCV)開発に注力し、2030年までに全モデルの電動化を目指している。

日産の経営戦略と現状

日産は、アライアンスを組むルノー・三菱自動車との関係を活かしながら、EV市場での競争力を強化している。「リーフ」や「アリア」といったEVモデルを展開し、電動化への対応を加速。しかし、経営課題も多く、特に近年の業績低迷が統合の可能性を取り沙汰される要因の一つとなっている。

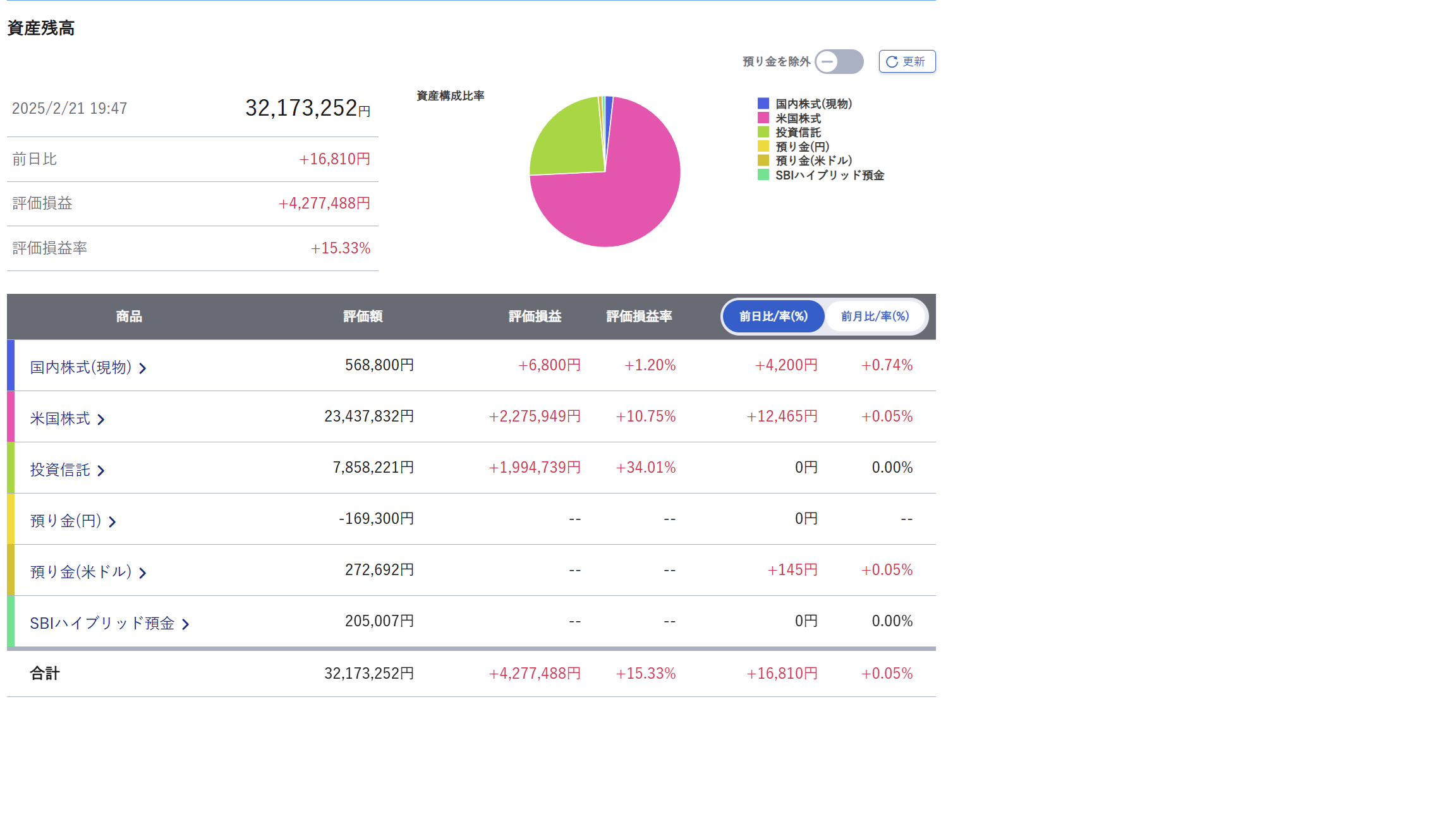

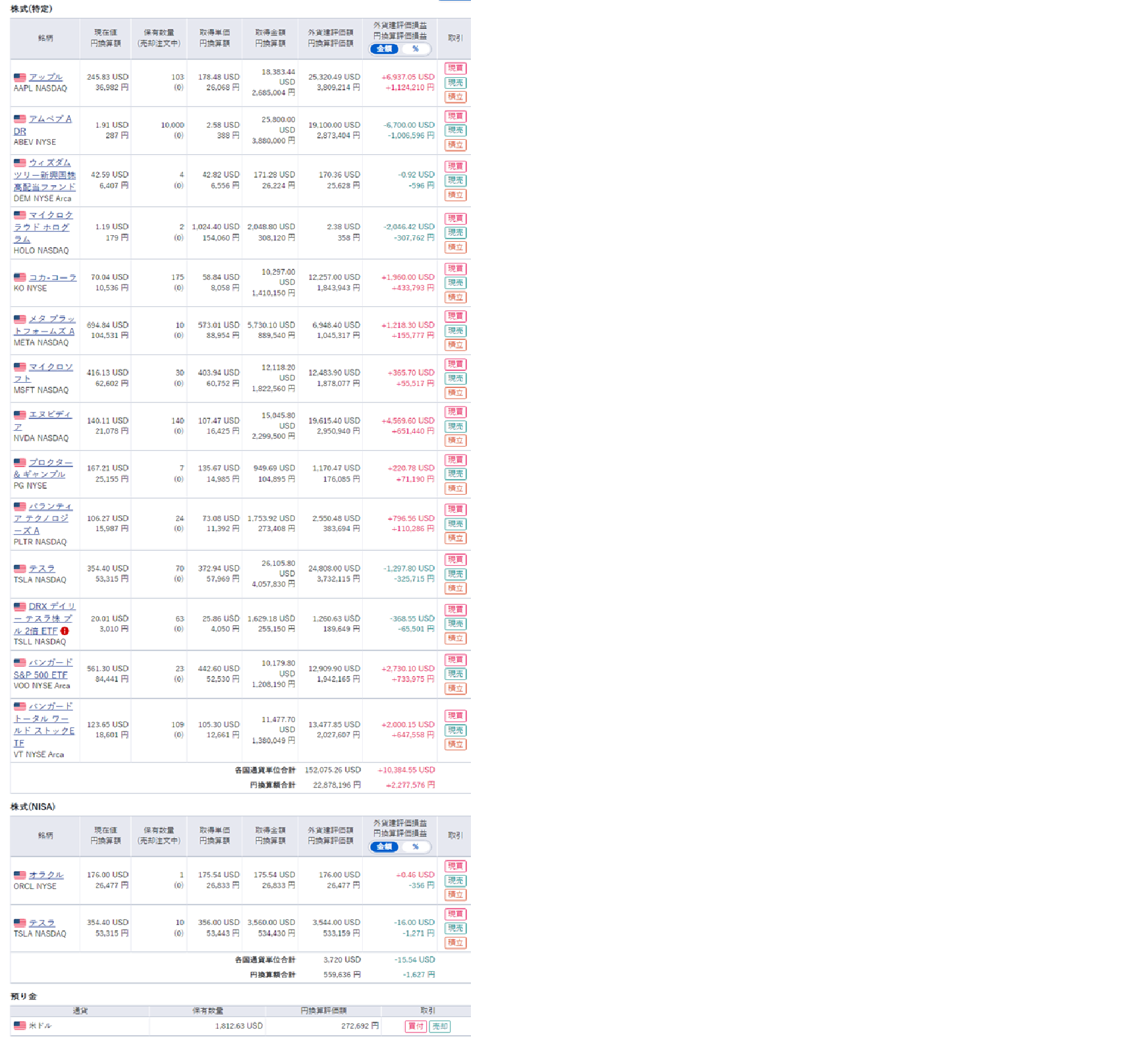

日産自動車とホンダの財務状況を比較すると、以下のような差異が見られます。

販売台数と売上高

2024年の世界販売台数では、ホンダが380万台、日産が330万台を記録しています。

売上高に関しては、ホンダが16.3兆円(約1,060億ドル)で前年同期比約9%増加したのに対し、日産は9.14兆円(約590億ドル)で微減となっています。

営業利益と純利益

ホンダの2024年4~12月期の営業利益は7,426億円(約48億ドル)で、前年同期比7%減少しています。

一方、日産の同期間の営業利益は329億円(約2.1億ドル)で、前年同期の3,250億円から大幅に減少しています。

純利益に関しても、ホンダは8050億円(約50億ドル)で前年同期比7%減少したのに対し、日産は51億円(約3,300万ドル)で、前年同期の3,250億円から大幅に減少しています。

時価総額と市場評価

ホンダの時価総額は約7.5兆円(約486億ドル)で、日産の時価総額を大きく上回っています。これは、ホンダが安定した業績を維持しているのに対し、日産が2018年の前会長カルロス・ゴーン氏の解任以降、業績不振や経営危機に直面していることが影響しています。

地域別売上構成

北米市場は両社にとって主要な市場であり、ホンダの売上の42%、日産の売上の38%を占めています。しかし、中国市場では、ホンダが販売不振に直面している一方、日産も同様の課題に直面しています。

電動化戦略

ホンダは2030年までに年間200万台以上の電気自動車(EV)を生産し、新車販売の40%をEVと燃料電池車(FCV)にする計画を立てています。一方、日産は2030年までに世界販売の60%をEVとハイブリッド車にすることを目指しています。

従業員数

ホンダの従業員数は約194,993人で、日産の約133,580人を上回っています。全体的に、ホンダは安定した財務状況と市場評価を維持しているのに対し、日産は近年の経営課題により厳しい状況に直面しています。

過去の業界統合・提携事例とその影響

自動車業界では、これまでにも多くの統合・提携が行われてきた。例えば、フィアットとクライスラーの合併によるステランティスの誕生や、トヨタとスズキの協業などがある。こうした事例を踏まえると、統合が成功するか否かは、企業文化や戦略の違いを乗り越えられるかにかかっている。

![]()

忙しいあなたも、耳は意外とヒマしてる – audiobook.jp

![]()

HONDAと日産の経営統合の可能性はあるのか?

統合のメリットとデメリット

統合によるコスト削減と技術共有の可能性

経営統合が実現すれば、開発コストの削減や生産効率の向上が期待できる。特に、EVや自動運転技術の開発において、HONDAと日産が共同で取り組むことで、競争力を高めることができる。

ブランド価値と企業文化の違いによる課題

一方で、両社のブランド価値や企業文化の違いが統合の障壁となる可能性がある。HONDAは独立性を重視する企業文化を持ち、日産はアライアンス戦略を採用してきたため、統合によるシナジー創出には課題が多い。

経営統合の鍵を握る要素とは?

電動化・EV市場での競争力向上の必要性

EV市場の成長に伴い、電動化技術の強化が不可欠となっている。統合により、両社が持つ技術や生産能力を活かし、競争力を高めることができるかが鍵となる。

グローバル市場戦略の違いと統合の影響

HONDAと日産は、それぞれ異なる市場戦略を展開しており、統合による市場戦略の調整が必要となる。特に、北米・欧州市場での影響が大きい。

業界の専門家や市場の反応は?

自動車アナリストの見解

業界のアナリストは、統合の可能性について慎重な見方を示している。特に、企業文化の違いや過去の提携事例を踏まえると、実現には多くの課題があると指摘されている。

株式市場の反応と投資家の評価

株式市場では、統合の可能性が報じられるたびに、両社の株価が変動する傾向にある。投資家の間では、統合によるシナジー創出への期待とともに、リスクも意識されている。

消費者やファンの意見とブランドイメージ

HONDA・日産それぞれのファンの間では、統合に対する意見が分かれている。特に、ブランド価値の維持や製品開発の方向性に関して懸念する声もある。

もし経営統合が実現したら? 予測される影響

日本国内市場への影響

統合が実現すれば、日本国内の自動車市場における勢力図が変化する可能性がある。特に、販売チャネルやディーラーネットワークの統合が課題となる。

海外市場への影響

海外市場では、HONDAと日産の統合により、新たな競争戦略が必要となる。特に、北米・中国市場での影響が大きく、既存のパートナーシップとの関係調整が求められる。

他の自動車メーカーとの競争環境の変化

統合が実現すれば、トヨタやフォルクスワーゲンといった競合メーカーとの競争がさらに激化する。特に、電動化戦略の競争が一層加速することが予想される。

まとめ:HONDAと日産の経営統合は実現するのか?

経営統合の可能性の総括

現状では、HONDAと日産の経営統合が実現する可能性は不透明である。統合のメリットはあるものの、企業文化の違いや市場戦略の調整が大きな課題となる。

今後の業界動向と注目ポイント

今後、自動車業界の電動化・自動運転技術の進展や市場環境の変化によって、統合の可能性が再浮上することも考えられる。両社の戦略や業界の動向を注視していく必要がある。